Unterrichtseinsichten - Schuljahr 2013/2014 - Physik 9d

Halbleiter

2014-03-14

- Gute elektrische Leiter sind z.B. Kupfer, Silber und Gold.

Aus Kostengründen wird für Kabel meistens Kupfer eingesetzt.

- Nichtleiter (also Materialien, die den elektrischen Strom (fast) nicht

leiten) sind z.B. Kunststoffe, Stein, Glas, Porzellan.

- Die Gruppe der Stoffe, die von ihren Leitungseigenschaften zwischen

Leitern und Nichtleitern liegt, nennt man Halbleiter.

Seit gut 50 Jahren kommt man ohne diese Halbleiter (z.B. Silizium und

Germanium) nicht mehr in der Technik aus.

Kompakte Computer, Radios, Fernseher, Telefone, Taschenrechner usw. sind

ohne Halbleiter nicht vorstellbar.

- Auch als Energiewandler werden Halbleiter immer wichtiger. Beispiel:

Mit Hilfe von Solarzellen (Fotovoltaik) wird Licht in Energie

umgewandelt.

Fällt Licht auf eine Solarzelle, so kann man an den beiden Anschlüssen

der Solarzelle eine Spannung messen, die von der Lichtintensität

abhängig ist.

- Bei der Schaltung mehrerer Solarzellen muss man auf die Polung achten.

Werden zwei Solarzellen gegeneinander geschaltet, so ergibt sich die

Spannung 0V, ähnlich so, als wenn man zwei Batterien gegeneinander

schaltet (+ an + oder - an -).

Wir haben das im Schüler-Versuch gesehen: Während 1 Solarzelle die

Spannung 0,2V lieferte, lieferten 3 richtig hintereinandergeschaltete

Zellen die Spannung 0,2V+0,2V+0,2V=0,6V.

Wurde aber eine Zelle gedreht, so ergab sich 0,2V-0,2V+0,2V=0,2V.

2014-03-21

- Weitere Überlegungen zum Einsatz von Solarzellen:

- Die Spannung gibt den Elektronenüberschuss am Minuspol gegenüber dem

Pluspol an.

Fließt auf Grund der Spannung ein Strom in einem geschlossenen

Stromkreis, so verringert sich wegen der bewegten Elektronen der

Elektronenüberschuss am Minuspol, d. h. die Spannung sinkt,

Spannungsabfall genannt.

Je kleiner der Widerstand im Stromkreis, desto größer ist der

Spannungsabfall. Z. B. wird das Licht einer Lampe dunkler, wenn man

parallel einen großen Stromverbraucher wie einen Wasserkocheroder ein

Bügeleisen anstellt.

- Eine Solarzelle kann man also nicht bei der maximalen Spannung

betreiben, die ohne einen Verbraucher angezeigt wird.

Wie sollte man dann den Widerstand in dem Stromkreis wählen, damit die

Spannung nicht zu sehr sinkt (obwohl dadurch die Stromstärke steigt) und

nicht zu groß bleibt (da dann die Stromstärke zu klein wird)?

- Die Leistung P (auch Energiestromstärke genannt) errechnet sich aus

dem Produkt von Spannung und Stromstärke: P=U·I.

Für den besten Betriebspunkt (MPP [maximal power point] genannt)

berechnet man für alle Spannungen (und den zugehörigen Stromstärken) die

Leistung und sucht dann die Spannung mit der größten Leistung heraus.

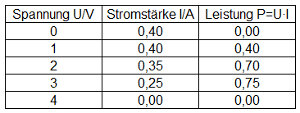

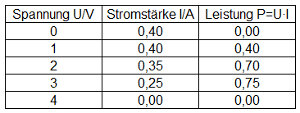

- Hier ein Beispiel:

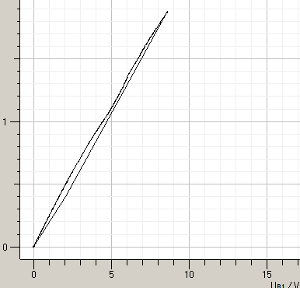

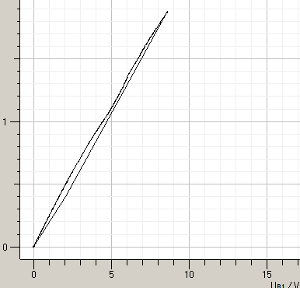

Der Graph zu dieser Messreihe zeigt, dass der MPP zwischen 2,5 V und 3,0

V liegt.

2014-04-25

- Experimentieren mit LEDs

In der (weit) zurückliegenden Stunde haben wir gesehen, dass

Solarzellen Halbleiter sind, die eine Strom liefern, wenn Licht auf sie

fällt.

Wie oft in der Natur ist auch dieser Prozess umkehrbar: Leitet man durch

einen (speziellen) Halbleiter-Baustein elektrischen Strom, so sendet der

Halbbleiter (die "Licht-Emissions-Diode LED" Licht aus.

- LEDs dürfen nur mit Vorwiderstand betrieben werden.

Ihr habt deshalb mit Hilfe einer Lüsterklemme jeweils eine LED mit einem

Widerstand verbunden:

- Beim Einschalten der Spannung leuchteten nur 7 LEDs, 3 LEDs waren

dunkel.

Beim Umpolen aller Anschlüsse leuchteten die 3 LEDs, die vorher dunkel

waren und die anderen LEDs leuchteten nicht mehr.

Wir haben daraus erkannt, dass die Polung der LEDs beachtet werden muss

(siehe Abbildung bei

Wikipedia).

Der kleine Anschluss muss mit dem Pluspol, der breitere Anschluss mit

dem Minuspol verbunden sein.

2014-05-09

- Thermoelemente und Peltierelemente

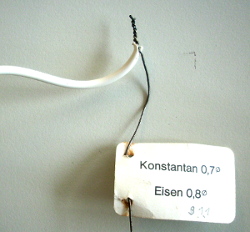

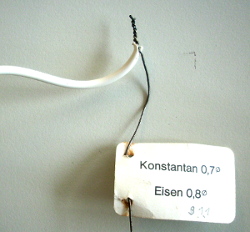

Versuch: Wird die Kontaktstelle von 2 verschiedenen elektrischen Leitern

erwärmt, so entsteht an den Enden der Leiter eine Spannung.

Je wärmer es wird, desto größer wird die Spannung,

je kälter es wird, desto mehr geht die Sannung zurück.

Deutung: Elektronen treten aus einem Metall je nach Material

unterschiedlich gut in ein benachbartes Material über.

Dadurch wird eines der Materialien negativ und das andere positiv

aufgeladen.

Werden die Materialien erwärmt, bewegen sich die Elektronen schneller

und die gegenseitige Aufladung vergrößert sich.

Man misst also eine höhere Spannung.

Thermoelemente eignen sich gut zur genauen Messung von Temperaturen.

- Oft sind Vorgänge in der Natur umkehrbar, so auch hier:

Während man beim Thermoelement über eine Erwärmung eine Spannung

erzeugt, wird bei einem Peltierelement durch Anlegen einer Spannung die

Verbindungsstelle zweier Metalle erwärmt bzw. abgekühlt.

Peltierelemente setzt man für Kühlschränke oder Warmhalteboxen ein.

2014-05-16

- Ergänzungen zum Begriff Heißleiter und Kaltleiter

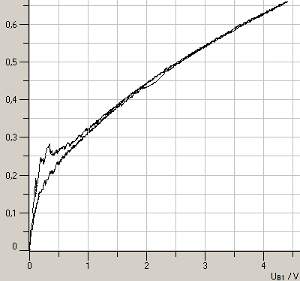

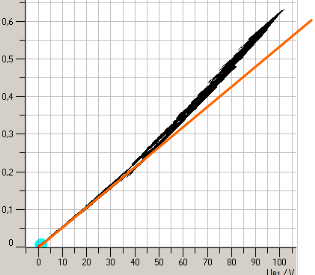

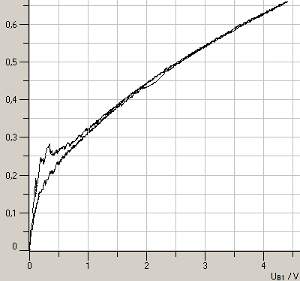

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke wird für eine

Kohlefadenlampe (rechts), eine Glühlampe (Mitte) und einen Eisendraht

(links, schon zur Kühlung im Wasserbad) untersucht.

- Kohlefadenlampe

Das Diagramm zeigt, dass bei wachsender Spannung die Stromstärke immer

mehr zunimmt.

Man kann den Kohlefaden also als Heißleiter einstufen.

Die bessere Leitung bei höherer Temperatur kommt daher, dass dann

weitere Ladungsträger frei gesetzt werden.

- Glühlampe

Bei steigender Spannung nimmt durch den Stromfluss die Temperatur des

Leiters zu.

Dadurch erhöht sich der Widerstand und die Stromstärke kann nicht in

gleichem Maße ansteigen wie bei kaltem Leiter.

Der Draht der Glühlampe ist also als Kaltleiter einzustufen.

- Eisendraht

Das Diagramm zeigt einen ähnlichen Verlauf wie bei der Glühlampe.

Auch der Eisendraht ist also ein Kaltleiter.

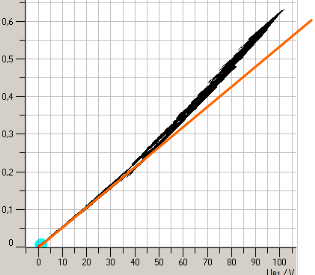

Wird der Eisendraht gekühlt (z. B. im Wasserbad), so gilt bei ihm

näherungsweise das Ohmsche Gesetz U~I:

2014-05-23

- Wiederholung zur Klassenarbeit

Themen:

- Atom- und Kernphysik

- Messgeräte: Geiger-Müller-Zählrohr, Nebelkammer, Ionisationskammer

- radioaktiver Zerfall, Halbwertzeit

- Auswertung eines Versuchs

- α-, β- und γ-Strahlen: Schutz, Reichweite, Identität

- Nuklidkarte, Zerfallsreihen

- Einheiten Bq, Gy, Sv

- Halbleiter

- Solarzellen, Polung

- MPP

- Thermoelemente

- Heißleiter, Kaltleiter (Kohle, Eisen, Konstantan)

2014-06-06

2014-06-13

- Rückgabe der Klassenarbeit 2 [ Aufgaben

| Lösungen

]

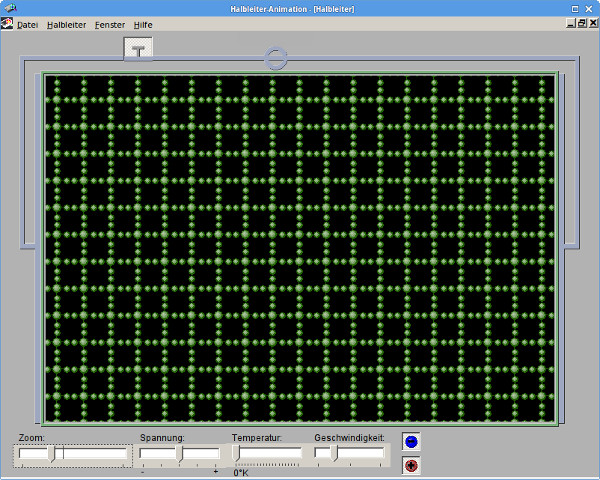

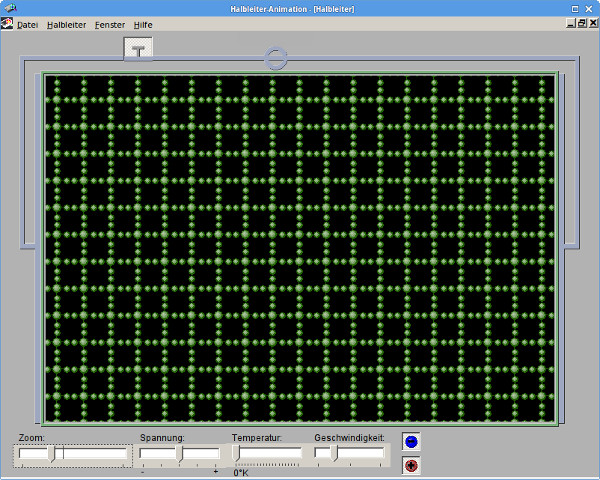

- Aufbau eines Halbleiter-Kristalls (Silizium, Germanium)

Die Atome besitzen 4 Valenzelektronen. Verbindet sich im Atomgitter

jedes Atom mit 4 weiteren gleichartigen Atomen, so haben alle Atome auf

Grund der gemeinsam genutzten Valenzelektronen Edelgaskonfiguration.

Da keine Valenzelektronen mehr für elektrische Leitung zur Verfügung

stehen, ist ein Atomgitter aus Silizium oder Germanium eingentlich ein

perfekter Nichtleiter.

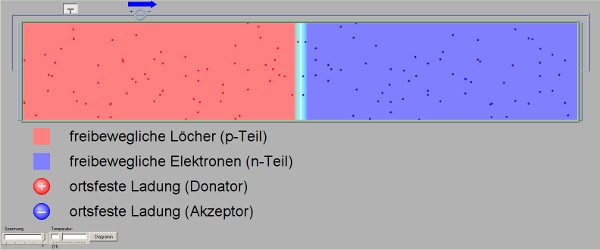

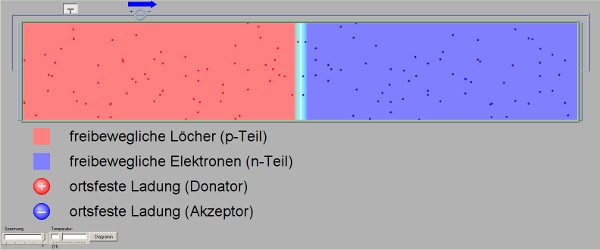

In der Simulation (Halbleiter-Simulation von Roland M. Eppelt und Prof.

Dr. H.-G. Bruchmüller) wird das deutlich, indem keine freien Elektronen

(kleine blaue Punkte) zu sehen sind, sondern nur größere grüne Punkte

(Atomkerne) und kleine grüne Punkte (Valenzelektronen):

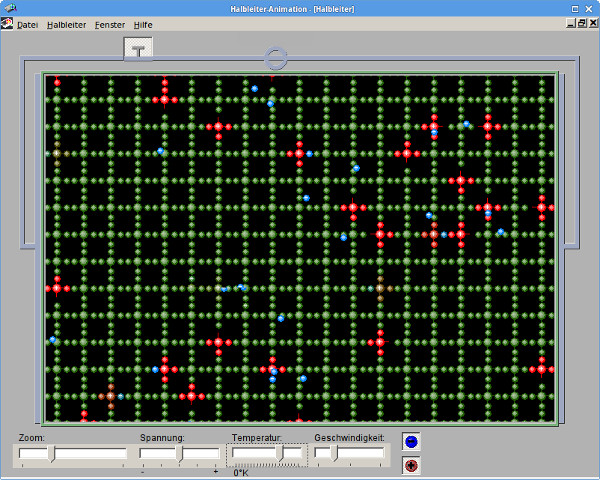

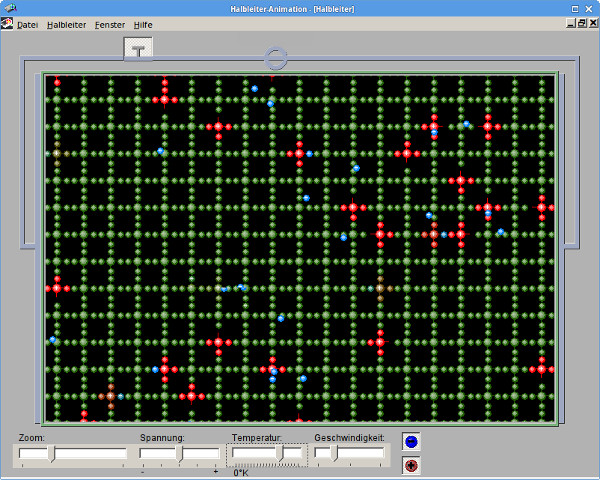

Die Bindung der Valenzelektronen ist aber so schwach, dass schon auf

Grunde der Wärmebewegung einzelne Elektronen frei gesetzt werden und zur

elektrischen Leitung beitragen können.

Will man die Leitfähigkeit vergrößern, so kann man den Kristall

"dotieren".

Dazu ersetzt man einzelne Atome durch Donatoren (donare - geben; 5

Valenzelektronen) und Akzeptoren (accipere - annehmen; 3

Valenzelektronen).

Das 5. Elektron der Donatoren wird nicht zur Bindung benötigt und kann

deshalb leicht abgespalten werden.

Da bei 3 Valenzelektronen ein Elektron zu Bindung fehlt, wird die

Fehlstelle durch andere Valenzelektronen aus dem Gittergefüllt, wodurch

an anderen Stellen Fehlstellen entstehen.

Von außen sieht das dann so aus, als ob sich positive Ladungen durch den

Kristall bewegen würden.

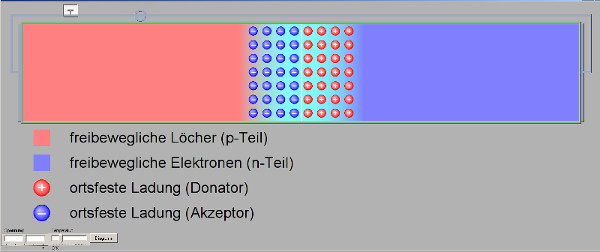

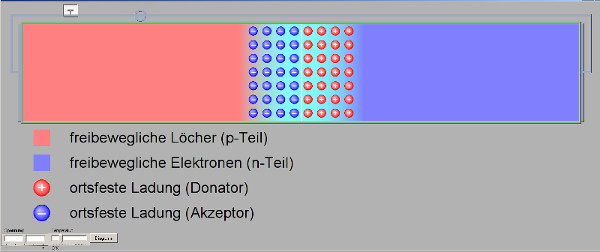

Halbleiter, die Donatoren

enthalten werden n-Halbleiter

genannt, weil sich in ihnen negative

Ladungsträger bewegen.

Halbleiter, die Akzeptoren

enthalten werden p-Halbleiter

genannt, weil sich in ihnen positive

Ladungsträger bewegen.

2014-06-20

- Halbleiter-Diode

Werden ein n- und ein p-Halbleiter miteinander verbunden, so treten an

der Berührungsstelle Elektronen aus dem n-Halbleiter in den

p-Halbleiter.

Es bildet sich an der Nahtstelle eine ladungsträgerfreie Zone aus.

Wird eine Spannung an den Halbleiter gelegt, so können 2

unterschiedliche Zustände eintreten:

1. Der Minuspol liegt am p-Halbleiter und der Pluspol am n-Halbleiter.

Dadurch werden die Elektronen im n-Halbleiter abgezogen und die

Raumladungszone verbreitert sich.

Es fließt kein Strom.

2. Der Minuspol liegt am n-Halbleiter und der Pluspol am p-Halbleiter.

Dadurch werden Elektronen in den n-Halbleiter gedrückt und die

Raumladungszone wird kleiner.

Es fließt Strom.

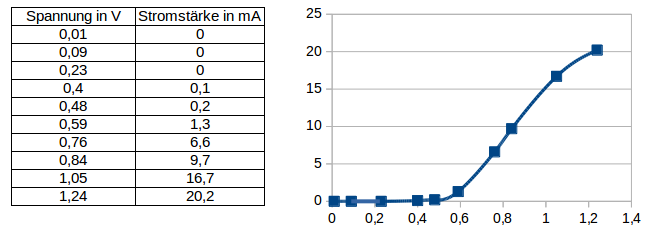

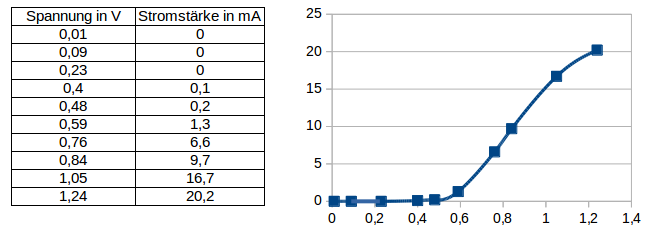

- Kennlinie einer Halbleiter-Diode

Man sieht, dass erst eine gewisse Spannung vorhanden sein muss, damit im

Fall 2. (siehe oben) ein Strom fließen kann, da, bevor Strom fließen

kann, erst die ladungsträgerfreie Zone verkleinert werden muss.

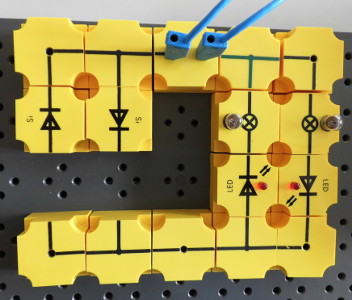

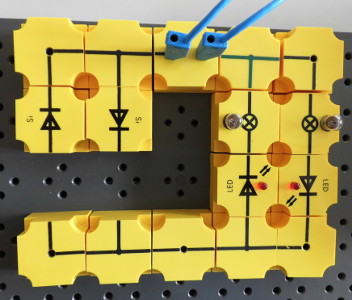

- Nachbau einer Schaltung aus dem Schulbuch: 2 verschiedene Lampen

sollen unabhängig durch 2 Schalter an- und abgeschaltet werden können,

obwohl nur eine Verbindungsleitung zwischen den Schaltern und Lampen

besteht.

Lösung des Problems mit Wechselstrom und Dioden:

Die Schalter wurden hier durch Leiterstücke ersetzt.

2014-06-27

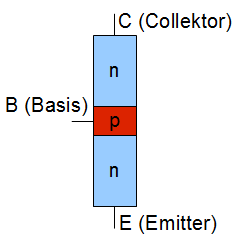

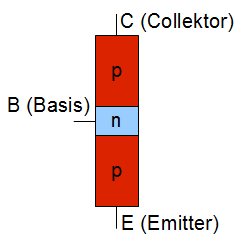

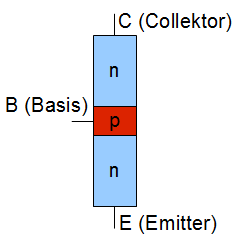

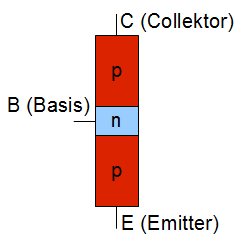

- Die Funktionsweise eines Transistors (3 Halbleiter n-p-n oder p-n-p

hintereinander) haben wir an folgenden Bildern veranschaulicht:

Zwischen den Halbleitern bildet sich jeweils eine ladungsfreie Zone

aus. Es kann also kein Strom fließen.

Eigentlich dürfte auch kein Strom fließen, wenn eine Spannung an an E

und C angelegt wird, unabhängig von der Polung, weil immer eine

Trennschicht dadurch größer wird.

Mit Hilfe des Anschlusses an dem mittleren Halbleiter kommt aber doch

ein Stromfluss zustande:

Beim n-p-n Transistor (links) wird an den Emitter der Minuspol und an

den Collector der Pluspol einer Spannungsquelle gelegt.

Da sich an der oberen Grenzschicht zwischen p- und n-Halbleiter die

ladungsarme Trennschicht ausweitet, fließt kein Strom.

Erst wenn die Basis mit dem Pluspol verbunden wird, fließt ein Strom

zwischen Emitter und Basis, wobei viele Elektronen über die

p-n-Grenzschicht hinweggeschleudert werden.

Somit fließt auch ein Strom zwischen Emitter und Collector.

Beim p-n-p Transistor (rechts) gilt das Gleiche. Lediglich die

Polungmuss vertauscht werden: Am Emitter liegt der Pluspol, an der Basis

und am Collector der Minuspol.

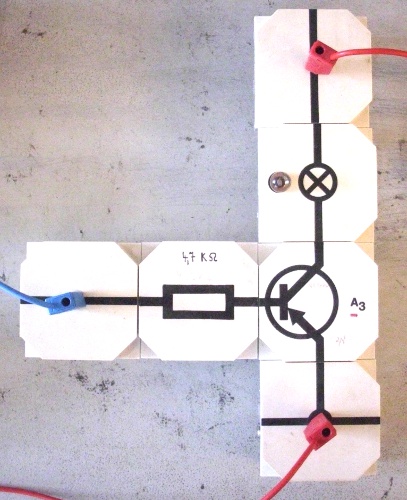

- Beispiele für die Anwendung eines Transistors:

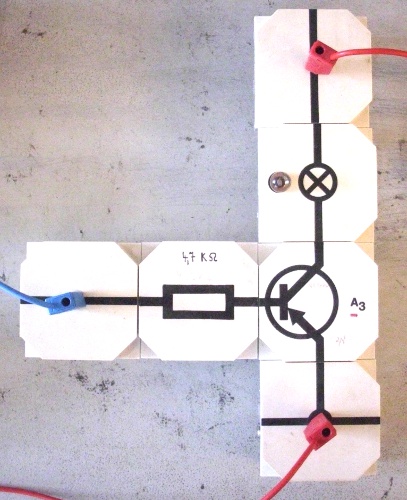

- Der Transistor als Schalter:

Der p-n-p Transistor schaltet durch, d.h. die Lampe leuchtet, wenn das

blaue Kabel (Basis) mit dem Minuspol (oberer Anschluss) verbunden

wird.

Ist das blaue Kabel mit dem (unteren) Pluspol verbunden, leuchtet die

Lampe nicht.

Der Transistor hat also hier die Funktion eines elektrischen

Schalters.

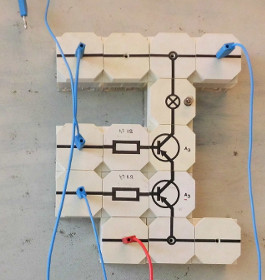

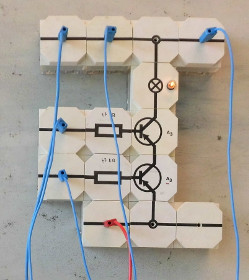

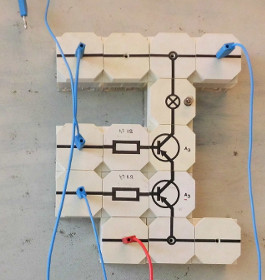

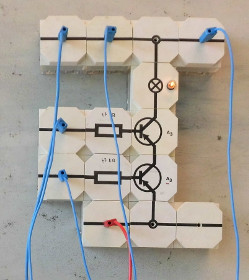

- Der Transistor als logische Schaltung (verwendet im Computer):

Bei 2 hintereinander geschalteten Transistoren müssen beide

Transistoren T1 und T2 den Strom durchlassen, damit die Lampe

leuchtet.

Die Lampe leuchtet also nur, wenn die Basen von T1 UND T2 mit der

oberen Stromleiste verbunden sind (rechtes Bild). Eine Verbindung

reicht nicht (linkes Bild).

Die Tabelle zeigt, bei welcher Beschaltung (1 bedeutet Stromfluss, 0

bedeutet kein Stromfluss) der Transistoren die Lampe leuchtet oder

nicht leuchtet.

2014-07-04

- Individuelle Besprechung der Zeugnisnoten

- Für Schaltungen benötigt man beim Computer nicht nur eine

UND-Schaltung, sondern auch eine ODER- und eine NICHT-Schaltung.

Hier die Tabellen für diese Schaltungen:

In der nächsten Stunde werden wir die Schaltungen aufbauen.

- Beispiel für eine Anwendung dieser Schaltungen:

Zwei Dualzahlen (= Zahlen im 2-er-System. Es gibt nur die Ziffern 0 und

1, nicht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wie im Dezimalsystem.) sollen

addiert werden.

Es gibt folgende Möglichkeiten: 0+0=0 ; 0+1=1 ; 1+0=1.

Bei der noch fehlenden Rechnung 1+1 muss man einem Übertrag machen, da

es keine weitere Ziffer (z. B. die 2) mehr gibt: 1+1=10.

- Bedeutet das Sperren eines Transistors eine 0 und das Durchlassen

eines Transistors eine 1, so kann man für den Übertrag folgende

Schaltung bauen: T1 UND T2 = Übertrag. Der Übertrag hat nur dann den

Wert 1, wenn T1=1 und T2=1.

Für die Summe (letzte Stelle des Ergebnisses) gibt es folgende Tabelle:

Hausaufgabe: Schaltung aus Transistoren (UND-, ODER-, NICHT-Schaltungen)

für diese Tabelle konstruieren.

2014-07-11

- UND-Schaltung

- ODER-Schaltung

- NICHT-Schaltung

- Beispiel für die Schaltung zur Addition

zweier Dualzahlen mit UND-, ODER- und NICHT-Schaltungen.

- Praktische Übung zum Aufbau einer Schaltung mit Transistoren.

2014-07-18

- Praktikum mit verschiedenen Versuchen zum Thema Halbleiter

- Begrenzen einer Spannung (Zenerdiode)

- Einbruchssicherung mit Stolperdraht (Transistor)

- Einbruchssicherung mit Lichtschranke (LDR,

Transistor)

- Automatische Beleuchtungsschaltung / Dämmerungsschalter (LDR,

Transistor)

- Verstärkerschaltung (Transistor)

- Zeitschalter für Treppenhausbeleuchtung (Transistor, Kondensator)

- Blinkschaltung (Transistor, Kondensator)