Unterrichtseinsichten - Schuljahr 2012/2013 - Physik 9e

Halbleiter

2013-01-11

- Gute elektrische Leiter sind z.B. Kupfer, Silber und Gold

Aus Kostengründen wird für Kabel meistens Kupfer

eingesetzt.

- Nichtleiter (also Materialien, die den elektrischen Strom

(fast) nicht leiten) sind z.B. Kunststoffe, Stein, Glas,

Porzellan.

- Die Gruppe der Stoffe, die von ihren Leitungseigenschaften

zwischen Leitern und Nichtleitern liegt, nennt man Halbleiter.

Seit gut 50 Jahren kommt man ohne diese Halbleiter (z.B.

Silizium und Germanium) nicht mehr in der Technik aus.

Kompakte Computer, Radios, Fernseher, Telefone, Taschenrechner

usw. sind ohne Halbleiter nicht vorstellbar.

- Auch als Energiewandler werden Halbleiter immer wichtiger. Beispiel:

Mit Hilfe von Solarzellen (Fotovoltaik) wird Licht in

Energie umgewandelt.

Fällt Licht auf eine Solarzelle, so kann man an den

beiden Anschlüssen der Solarzelle eine Spannung messen,

die von der Lichtintensität abhängig ist.

- Bei der Schaltung mehrerer Solarzellen muss man auf die Polung achten.

Werden zwei Solarzellen gegeneinander geschaltet, so ergibt sich die

Spannung 0V, ähnlich so, als wenn man zwei Batterien gegeneinander

schaltet (+ an + oder - an -).

Wir haben das im Schüler-Versuch gesehen: Während 1

Solarzelle die Spannung 0,2V lieferte, lieferten 3 richtig

hintereinandergeschaltete Zellen die Spannung 0,2V+0,2V+0,2V=0,6V.

Wurde aber eine Zelle gedreht, so ergab sich 0,2V-0,2V+0,2V=0,2V.

- Die Spannung gibt den Elektronenüberschuss am Minuspol gegenüber dem Pluspol an.

Fließt auf Grund der Spannung ein Strom in einem geschlossenen

Stromkreis, so verringert sich wegen der bewegten Elektronen der

Elektronenüberschuss am Minuspol, d. h. die Spannung sinkt,

Spannungsabfall genannt.

Je kleiner der Widerstand im Stromkreis, desto größer ist

der Spannungsabfall. Z. B. wird das Licht einer Lampe dunkler, wenn man

parallel einen großen Stromverbraucher wie einen Wasserkocher

oder ein Bügeleisen anstellt.

- Eine Solarzelle kann man also nicht bei der maximalen Spannung betreiben, die ohne einen Verbraucher angezeigt wird.

Wie sollte man dann den Widerstand in dem Stromkreis wählen, damit

die Spannung nicht zu sehr sinkt (obwohl dadurch die Stromstärke

steigt) und nicht zu groß bleibt (da dann die Stromstärke zu

klein wird)?

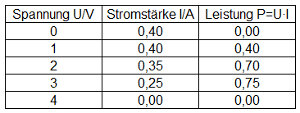

- Die Leistung P (auch Energiestromstärke genannt) errechnet

sich aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke: P=U·I.

Für den besten Betriebspunkt (MPP [maximal power point] genannt)

berechnet man für alle Spannungen (und den zugehörigen

Stromstärken) die Leistung und sucht dann die Spannung mit der

größten Leistung heraus.

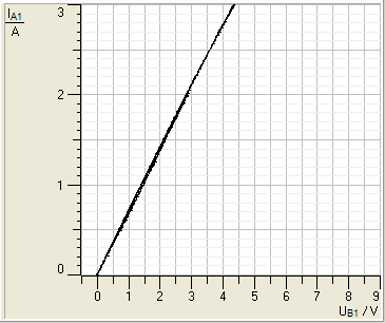

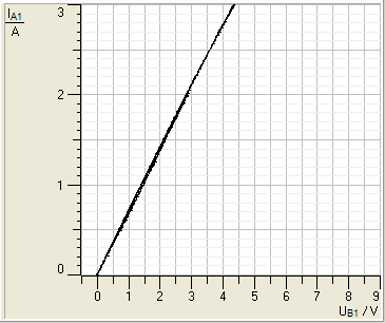

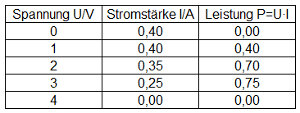

- Hier ein Beispiel:

Der Graph zu dieser Messreihe zeigt, dass der MPP zwischen 2,5 V und 3,0 V liegt.

2013-01-18

- Versuche zu LEDs an verschiedenen Stationen:

- LEDs sind tatsächlich Dioden, d. h. der Strom kann nur in einer Richtung durch eine LED fließen.

Wird eine LED an einem Dynamo betrieben, so flackert sie (bei langsamen

Drehen), da der Dynamo Wechslstrom erzeugt. Nur bei der richtigen

Stromrichtung leuchtet die LED.

- LEDs kann man als Solarzelle betreiben: Fällt Licht auf eine LED, so wird eine Spannung an den Enden erzeugt.

- Wichtig ist: LEDs müssen immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden:

- Genaue Ergebnisse mit theoretischen Hintergründen in der nächsten Stunde.

2012-01-25

- In den letzten Stunden haben wir Solarzellen und LEDs untersucht.

Solarzellen wandeln Licht-Energie in elektrische Energie um.

LEDs wandeln elektrische Energie in Licht-Energie um.

Ein Beispiel dafür, dass in der Natur vielfach (aber nicht immer!) Vorgänge umkehrbar ablaufen.

- Wiederholung zur E-Lehre

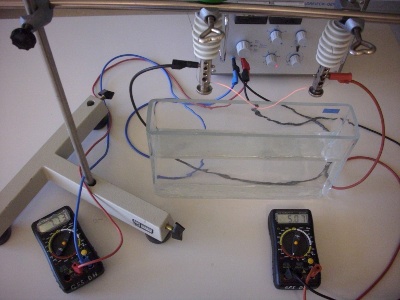

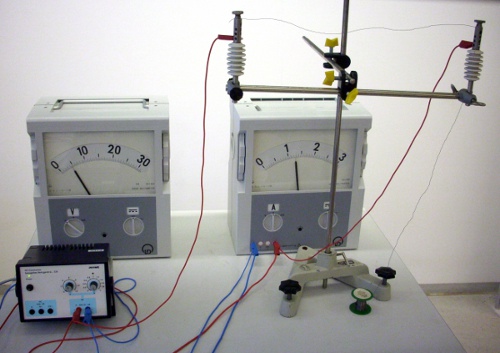

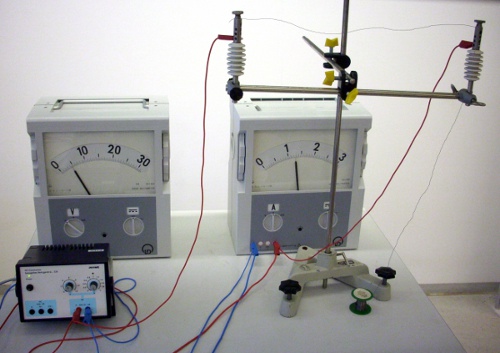

Es wird untersucht, wie sich die Stromstärke in einem dünnen

Metalldraht ändert, wenn man unterschiedliche Spannungen anlegt.

Zunächst wurde ein Konstantandraht zwischen den Stielklemmen gespannt.

Messergebnis und Auswertung:

Wir sehen, dass die Messpunkte auf einer Ursprungsgerade liegen (der y-Achsenabschnitt 0,008 ist vernachlässigbar klein).

Die Gleichung lautet (gerundet)  .

.

U und I sind also proportional zueinander: U~I

Meistens schreibt man die zugehörige Gleichung mit dem Proportionalitätsfaktor vor dem I.

Wegen  ergibt sich

ergibt sich  . Es folgt also die Gleichung

. Es folgt also die Gleichung  .

.

Den Proportionalitätsfaktor nennt man Widerstand.

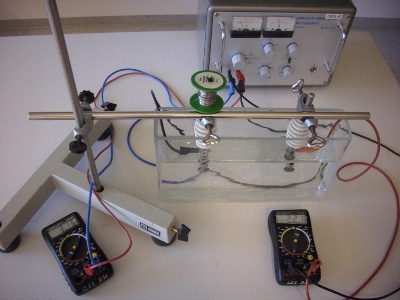

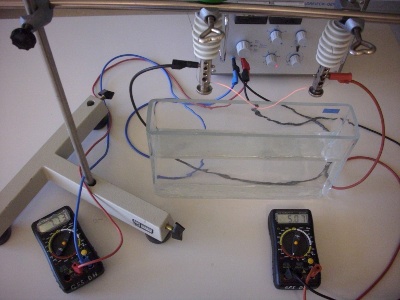

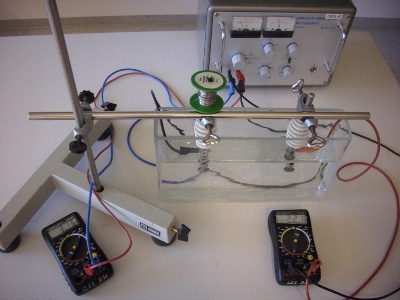

- Bei der zweiten Messung wurde statt des Konstantandrahts ein Eisendraht verwendet.

Messergebnisse und Graph:

- Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur eines Eisendrahtes:

- Ein Eisendraht wird bis zur Rotglut erhitzt. Dabei wird ein U-I-Diagramm aufgenommen:

Bei

steigender Temperatur wird der Widerstand des Drahtes

größer. Die Stromstärke steigt bei steigender Spannung

nicht mehr so stark wie bei kleinen Spannungen.

- Wird der Eisendraht im Wasserbad gekühlt, ergibt sich folgendes U-I-Diagramm:

Da die Temperatur konstant bleibt, gilt das Ohmsche Gesetz U~I. Es ergibt sich im Schaubild also eine Ursprungs-Gerade.

- Wenn

die Temperatur konstant ist, gilt bei Drähten das Ohmsche Gesetz

U~I (Die Spannung ist proportional zur Stromstärke).

- Die

untersuchten Drähte aus Konstantan und Eisen nennt man Kaltleiter,

weil sie in kaltem Zustand besser leiten als in heißem Zustand.

Beim Konstantandraht merkt man das nur nicht, weil er aus einer

Legierung besteht, bei der die einzelnen Bestandteile so gewählt

sind, dass sich im "normalen" Messbetrieb die Temperatur nicht auf den

Widerstand auswirkt.

- Zur Frage, was einen Halbleiter zum Halbleiter macht, haben wir uns den inneren Aufbau eines Siliziumkristalls angeschaut.

Die Silizium-Atome haben 4 Valenzelektronen. Lagern sich 4 andere

Silizium-Atom um ein Silizium-Atom herum an, so wird von jedem dieser

Atome 1 Atom "entliehen", um mit dann 8 Außenelektronen

Edelgaskonfiguration zu erreichen.

In einem Atomgitter, in dem jedes Silizium-Atom 4 Nachbarn hat, werden

also alle Elektronen zur Bindung benötigt und es steht kein

Elektron zum Ladungstransport bereit - so jedenfalls in der Theorie

(und am absoluten Nullpunkt). Weiteres in der nächsten Stunde.

- In Simulationen haben wir erarbeitet, wie Kaltleiter (vermehrte

Atombewegung beim Erhitzen bewirkt einen höheren Widerstand) und

Heißleiter (vermehrte Energiezufuhr bewirkt, dass sich weitere

Valenzelektronen lösen und zum dann vergrößerten

Stromfluss beitragen) bei unterschiedlicher Temperatur mit der

Änderung des Widerstands reagieren.

- Das Dotieren von Halbleitern wurde angesprochen und wird in der nächsten Stunde vertieft.

2013-02-05

- Mit dem Energie-Bändermodell kann man die Leitungseigenschaften bei Halbleitern, Leitern und Nichtleitern deuten.

- Durch Dotieren (=Einbringen von Fremdatomen) wird ein Halbleiter zu einem n-Halbleiter (Atome mit 5 Valenzelektronen werden eingefügt - das 5. Elektron dient zum Ladungstransport) oder zu einem p-Halbleiter

(Atome mit 3 Valenzelektronen werden eingefügt - das fehlende 4.

Elektron dient als positive Ladung zur Löcherleitung).

- Werden ein n- und ein p-Halbleiter zusammengebracht, so spricht man von einer Diode, weil der Strom nur in einer Richtung durch die beiden Halbleiter fließen kann.

Wir haben eine Diode auf diese Eigenschaft hin untersucht:

Das Oszilloskop zeigte eine Halbwelle der Wechselspannung dann, wenn

die Diode gesperrt hat und eine Nulllinie, wenn die Diode in

Durchlassrichtung gepolt war.

2013-02-12

- Wiederholung zu "Halbleitern"

- Silizium und Germanium sind "eigentlich" Nichtleiter, wenn sie

in reiner Kristallform vorliegen, da alle 4 Valenzelektronen für

die Bindung benötigt werden.

- Sie werden zu Halbleitern durch

- Erwärmung (Elektronen werdne frei gesetzt) oder durch

- Dotieren (Ersetzen von Si- und Ge-Atomen durch Atome mit 3 oder 5 Valenzelektronen (3: p-Halbleiter ; 5: n-Halbleiter)

- Bei Halbleiterdioden muss in Durchlassrichtung eine kleine Spannung (ca. 0,6 V) anliegen, damit ein Stromfluss einsetzt.

In Sperrrichtung kann auch ein Strom fließen, wenn die Spannung

einen bestimmten höheren Wert überschreitet (ca. 50 V).

- Anwendung:

Ihr solltet aus 2 Lampen, 4 Gleichrichterdioden und 2 Schaltern eine

Schaltung aufbauen, bei der der Bereich der Schalter mit dem Bereich

der Lampen nur durch 2 Kabel verbunden ist und durch das

Schließen eines Schalters jeweils nur eine Lampe an- oder

ausgeschaltet wird.

weiter mit Energieübertragung

.

. ergibt sich

ergibt sich  . Es folgt also die Gleichung

. Es folgt also die Gleichung  .

.