Unterrichtseinsichten

- Schuljahr 2008/2009 - Physik 7d

Elektrizitätslehre

2008-11-13

- Wir haben den Aufbau eines Atoms kennen gelernt:

- Elektronen, punktförmig, negativ geladen, in viel leerem Raum

- Atomkern ganz klein in der Mitte des Atoms. Darin

- Protonen, positiv geladen, etwa 2000 mal so schwer wie ein Elektron

- Neutronen, nicht geladen, etwa so schwer wie ein Proton

- Sind

in einem Draht Atome vorhanden, die ein Elektron abgeben, so erscheint

das Restatom von außen gesehen positiv zu sein.

Ist

an einem Drahtende ein Minuspol (dort befinden sich mehr negative

Ladungen als positive Ladungen) und am anderen Ende ein Pluspol (dort

befinden sich weniger negative als positive Ladungen), so werden die im

Draht befindlichen freien Elektronen zum Pluspol gezogen und vom

Minuspol abgestoßen.

Wenn sich Elektronen (oder andere Ladungen) bewegen, sagt man, es fließe ein Strom. - Bei Gleichstrom gehen die Elektronen immer in die gleiche Richtung.

Bei

Wechselstrom werden die Elektronen immer hin- und hergezogen, zittern

dadurch hin und her und bleiben eigentlich an der selben Stelle. - Die Gefahren, die uns durch den elektrischen Strom drohen, haben wir sehr gründlich betrachtet.

2008-11-20

- In Fotokopiergeräten wird die Tatsache ausgenutzt, dass positive und negative Ladungen sich anziehen.

Der Vorgang in einem Fotokopiergerät, stark vereinfacht: - Die Mantelfläche einer Walze wird elektrisch aufgeladen.

- die Kopiervorlage wird durch eine Lampe beleuchtet.

- Das

zurückgestrahlte Licht wird auf die Walze gelenkt. Von dunklen

Stellen kommt wenig Licht, von hellen Stellen viel Licht.

- Die Walze wird an den Stellen entladen, an denen das Licht auftrifft. Die anderen Stellen bleiben geladen.

- Toner

(schwarzes Pulver aus sehr kleinen Teilen), der elektrisch geladen ist,

wird von den geladenen Stellen der Walze angezogen und bleibt an den

Stellen auf der Walze liegen.

- Die Walze wird auf einem Blatt Papier abgerollt, sodass der Toner nun auf dem Blatt liegt.

- In einer Heizung wird das Tonerpulver in das Papier eingebrannt.

2008-11-24

- Wir

haben noch einmal sehr intensiv über Gewitter und Ladungen

diskutiert. Dazu gibt es eine ganze Anzahl Links. Hier nur einige:

2008-11-27

- Erste Physikstunde in den neuen Physikräumen.

Toll,

was es alles gibt: Stühle mit Gasfederung und

Höhenverstellung, saubere Tische, herunterschwenkbare Versorgung,

viel Licht, Wärme, große Tafel, schöne Aussicht, ...

Hier das erste Tafelbild:

Ein paar Bilder aus dem Raum seht Ihr auch auf der Startseite.

2008-12-01

- Wir haben 3 Wirkungen des elektrischen Stroms kennen gelernt:

- Wärmewirkung (Draht glüht; ein Stück Papier, das an den glühenden Draht gehalten wird, wird zerschnitten)

Bei Erwärmung verlängert sich der Draht. Das angehängte Massestück senkt sich ab. - Magnetische Wirkung (Spule (=aufgewickelter Draht) wird magnetisch, wenn Strom durch den Draht fließt)

Elektromagnet: Ein Magnet zum An- und Abschalten. - Chemische Wirkung (Fließt Strom durch verdünnte Schwefelsäure, so bildet sich Gas)

2008-12-04

- Zwei neue Geräte haben wir kennengelernt

- Plattenkondensator: Auf zwei Metallplatten können Ladungen gesammelt werden.

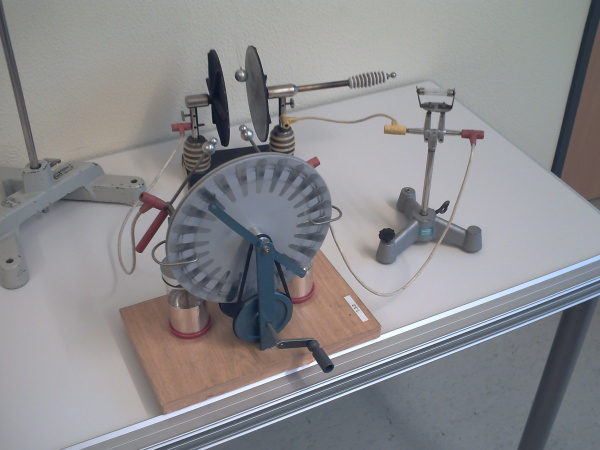

- Influenzmaschine:

Durch Drehen der Scheiben werden die Ladungen auf der Influenzmaschine

getrennt. Auf einer Kugel befinden sich mehr negative und auf der

anderen Kugel mehr positive Ladungen.

- In den Plattenkondensator wird eine mit Alufolie umhüllte Kugel gehängt.

Mit Hilfe der Influenzmaschine wird der Plattenkondensator dann aufgeladen.

In die Zuleitungen wird eine Glimmlampe eingefügt.

Es geschieht Folgendes: - Die Kugel fliegt ständig von einer Platte zur anderen.

Grund:

Ist die Kugel positiv geladen, wird sie von der negativen Platte

angezogen und von der positiven abgestoßen. Erreicht sie die

Platte, wird sie negativ geladen und wird darauf von der positiven

Platte angezogen und von der negativen abgestoßen. - Die Glimmlampe leuchtet.

Grund:

Durch das Hin- und Herfliegen der Kugel wird Ladung transportiert.

Bewegte Ladung ist Strom und der Strom bewirkt das Leuchten der Lampe.

2008-12-15

- Will man im Haushalt mehrere Lampen betreiben, so muss man sie in eine Stromkreis einbauen. Wie macht man das am besten?

- Dazu haben wir mehrere Versuche durchgeführt:

- 2 Glühlampen werden einzeln an eine Spannungsquelle angeschlossen. Die 100W-Lampe leuchtet sehr hell, die 60W-Lampe hell.

Schaltet man die beiden Lampen hintereinander, so leuchtet nur noch die 60W-Lampe.

Werden

dagegen 2 Glühlampen mit jeweils 60W hintereinandergeschaltet,

leuchten sie gleich hell, aber weniger hell als eine Glühlampe

allein.

- Deutung:

Die 100W-Lampe hat einen dickeren Draht als die 60W-Lampe. Dadurch kann

der Strom den Draht in der 100W-Lampe nicht bis zur Weißglut

erhitzen. Die 60W-Lampe leuchtet auch schon bei einer geringeren

Stromstärke.

- 2 gleiche Lampen im Stromkreis leuchten

weniger hell als eine einzige Lampe, weil sich die Lampen die Energie

teilen müssen.

- In einer Parallelschaltung leuchten die Lampen genau so hell, als wenn sie einzeln betrieben würden.

- Die

Stromstärke in den einzelnen Zweigen einer Parallelschaltung ist

zusammen genommen so groß wie die Gesamtstromstärke.

- Bei

einem Kurzschluss müssen die Elektronen nicht den Weg durch die

Lampe nehmen, sondern können ohne größere

Energieverluste von einem Pol zum anderen kommen.

Dabei nimmt die Stromstärke sehr große Werte an. - Ein dünner Sicherungsdraht verglüht bei einem Kurzschluss und unterbricht dadurch den Stromfluss.

2009-01-08

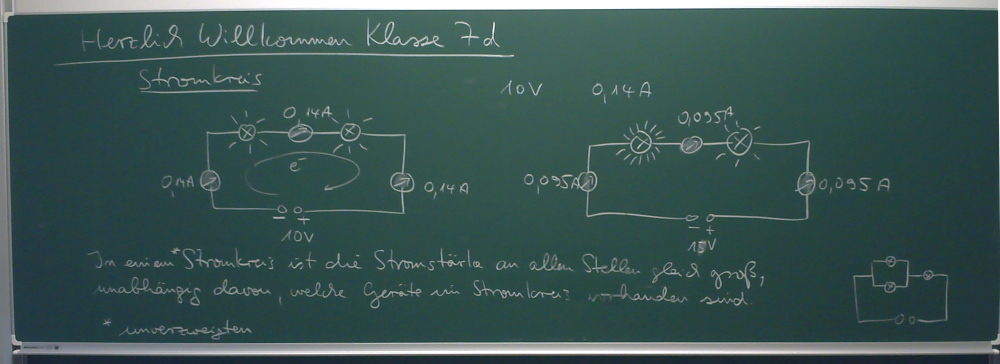

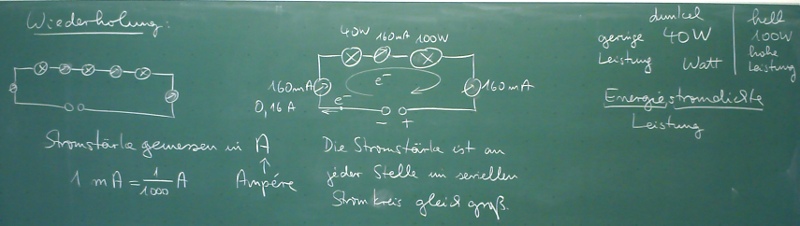

- Zur Wiederholung haben wir noch einmal einen Stromkreis betrachtet, in dem alle Lampen hintereinander geschaltet sind:

- Die Stromstärke ist an jeder Stelle im Stromkreis gleich groß.

- Sind eine 40W-Lampe und eine 100W-Lampe hintereinander geschaltet, so leuchtet nur die 40W-Lampe.

Die Energiestromdichte (früher "Leistung" genannt) in der 40W-Lampe ist kleiner als in der 100W-Lampe.

Damit

die 40W-Lampe leuchten kann, braucht sie also weniger Energie und damit

auch eine geringere Stromstärke als die 100W-Lampe.

- Schaltet

man wie in der Schaltskizze unten gezeigt zwei 40W-Lampen parallel und

dahinter eine 100W-Lampe, so leuchten alle Lampen.

- Warum gelingt es durch die zusätzliche Lampe, die 100W-Lampe zum Leuchten zu bringen?

- Merkwürdigerweise

ist direkt nach dem Einschalten die Helligkeit der 40W-Lampen

größer als etwas später.

Die 100W-Lampe leuchtet direkt nach dem Einschalten nicht, sondern etwas später. - Wer hat eine Idee, woran das liegen könnte?

2009-01-12

- Besprechung des Arbeitsblattes / der Simulation auf der Lehrbuch-CD zum Thema "verzweigter Stromkreis".

2009-01-15

- Besprechung des Versuchs der vorletzten Stunde:

Durch

die hintereinander geschalteten Lampen ist die Stromstärke so

gering, dass auch ohne die 40W-Lampen die 100W-Lampe erst nach einiger

Zeit ihre maximale Helligkeit zeigt. Der Draht in der Lampe

benötigt eine bestimmte Zeit, um sich auf seine Betriebstemperatur

zu erwärmen.

Zunächst fließt durch den kalten Draht der 100W-Lampe ein großer Strom. Deshalb leuchten die 40W-Lampen hell.

Wenn

sich der Draht in der 100W-Lampe erwärmt hat und die Lampe

leuchtet, können die Elektronen nicht mehr so gut durch diese

Lampe fließen. Dadurch wird der Strom auch in den 40W-Lampen

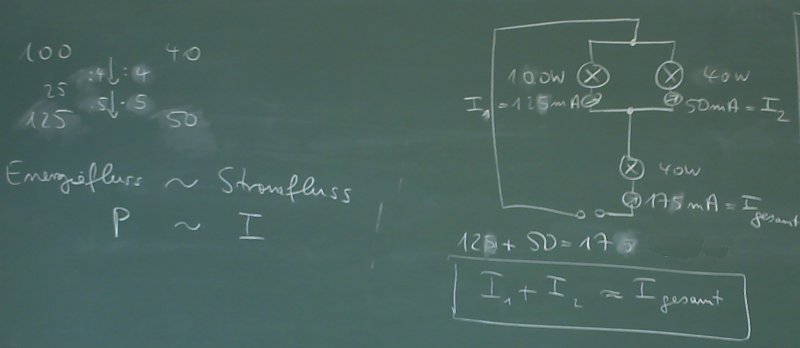

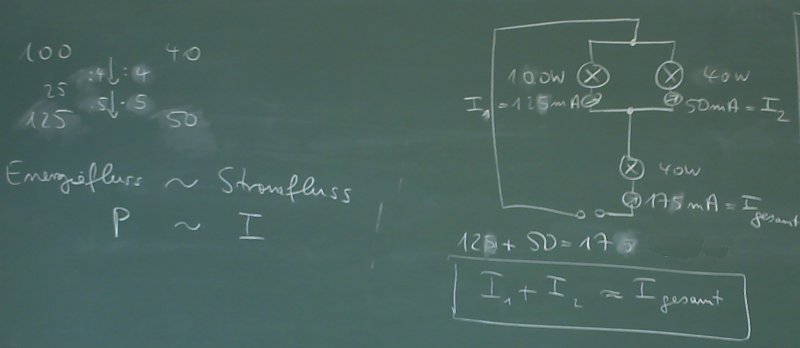

schwächer und die Lampen leuchten nicht mehr so hell. - Überprüfung der Gesetzmäßigkeit für die Parallelschaltung: Igesamt = I1 + I2

Im

Hauptstromkreis mit der einen 40W-Glühlampe wird die

Stromstärke 175mA gemessen, im verzweigten Stromkreis ergibt sich

bei der 40W-Lampe 50mA und bei der 100W-Lampe 125mA.

Wie sehen zweierlei: - Tatsächlich gilt Igesamt = I1 + I2 = I40W + I100W = 50mA + 125mA = 175mA

- Energiestromstärke

P und Stromstärke I sind proportional zueinander (100W mit 125mA

und 40W mit 50mA, siehe Tafelbild links).

2009-01-19

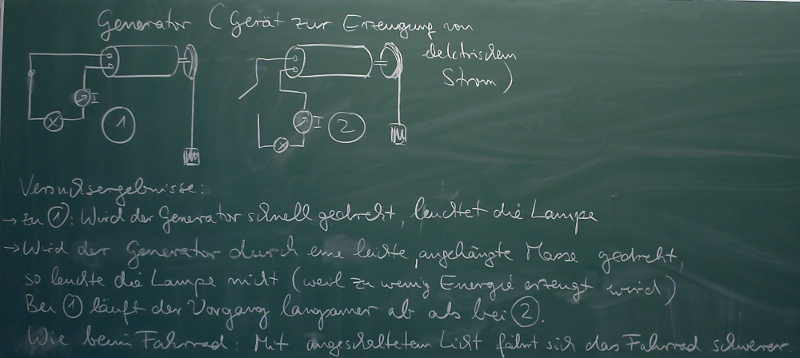

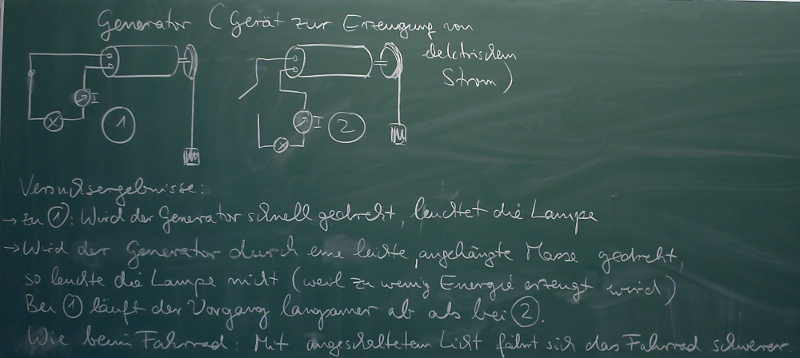

- Mit einem Generator, also einem Gerät, das elektrischen Strom erzeugt, haben wir 2 Versuche durchgeführt.

Beim ersten Mal war der Stromkreis durch eine Lampe geschlossen, beim zweiten Mal geöffnet.

Wenn

Strom fließt, ist es schwerer, den Generator anzutreiben. Der

Fallvorgang des Gewichtes dauerte dann länger als bei

geöffnetem Stromkreis. - Hier die Ergebnisse im Tafelbild:

2009-01-22

- Besprechung der Hausaufgabe und Bearbeitung von Aufgaben aus dem Buch.

- Hausaufgabe: Im Buch die Seiten 112 bis 137 lesen/wiederholen.

weiter mit Optik