Unterrichtseinsichten - Schuljahr 2012/2013 - Mathematik 9e

Figuren und Körper

2013-03-01

- Mehrere Beispiele brachten uns zum Problem: "Wie kann man den

Umfang eines Kreises berestimmen".

Erste Versuche: Anlegen eines Bindfadens oder einer Papierkante an den

Kreis, um dann die Länge zu messen:

Die Ergebnisse waren gar nicht schlecht: Für einen Kreis mit 5cm

Radius wurde ein Umfang zwischen 31cm und 32cm angegeben.

Wenn man es genauer haben will, muss man sich raffiniertere Methoden

ausdenken.

Vorschläge von Euch waren: Ein Dreieck oder Viereck in den Kreis

hineinlegen und dann den Umfang dieser Vielecke berechnen. Das Ergebnis

ist dann eine Näherung für den Kreisumfang, wird aber mit

Sicherheit einen zu kleinen Wert ergeben, da alle Teilstrecken

innerhalb des Kreises verlaufen. Betrachtet man nun auch noch Vielecke,

deren Seiten von außen am Kreis anliegen, so erhält man

wieder Näherungswerte, diesmal aber zu große Werte. Eine

Genauigkeitssteigerung erreicht man durch Vielecke mit sehr vielen

Ecken. Das wird dann Thema der nächsten Stunde sein.

2013-03-04

- Die Aufgabe dieser Stunde war: Bestimme zu einem Kreis mit

gegebenem Radius die Länge des Umfanges möglichst genau.

In der letzten Stunde haben wir schon durch Ausmessen gesehen, dass der

Umfang eines Kreises mit dem Radius 1 etwa 6,3 beträgt.

- Zu einer genaueren Abschätzung führt es, wenn man ein

Quadrat dem Kreis einbeschreibt und ein Quadrat umbeschreibt.

Die Umfänge der Quadrate geben dann ein Intervall an, das den

wahren Umfang des Kreises mit dem Radius 1 enthält.

Da BM=1, folgt mit Hilfe des Satzes vom Pythagoras  und damit für den gesamten Umfang des inneren

Quadrates:

und damit für den gesamten Umfang des inneren

Quadrates:  .

.

Die

Seitenlänge des äußeren Quadrates ist gleich dem

doppelten Kreisradius,

also 2. Der Umfang des äußeren Quadrates beträgt also

Der wahre Wert des Kreisumfangs liegt also zwischen 5,6 und 8.

- Das

Intervall kann man verkleinern, indem man nicht ein Quadrat, also ein

regelmäßiges 4-Eck, sondern ein regelmäßiges

n-Eck benutzt mit einer

Zahl n>4.

AB

ist die Seitenlänge sn eines regelmäßigen n-Ecks. Die

Seitenzahl soll verdoppelt werden, so dass man ein 2n-Eck erhält.

Berechne

s2n mit der Annahme, dass sn bekannt ist. Es ist also eine Gleichung

s2n = . . . . sn . . . . gesucht, bei der auf der rechten Seite sn

vorkommt und bei der der Wert der rechten Seite die Seitenlänge

s2n

ergibt. Man sollte dabei bedenken, dass der Kreisradius 1 beträgt

und dass es den

Satz des Pythagoras gibt.

Lösung der Aufgabe:

Im rechten Teil der Figur finden sich 2 rechtwinklige Dreiecke, auf die

der Satz des Pythagoras angewendet werden kann:

Mit LibreOffice soll nun eine Näheruingsberechnung

durchgeführt werden. Dabei beginnen wir mit n=6 (Sechseck) und

gehen dann Zeile für Zeile weiter zum 12-Eck, 24-Eck, 48-Eck usw.

Die

Tabelle gibt uns mit wachsender Eckenzahl (scheinbar) immer genauere

Werte für den Kreisumfang des Kreises mit dem Radius 1:

In Zeile 26 erscheint aber unvermittelt (?) der Wert 0 für den

Umfang.

Was ist passiert?

Grund ist die eingeschränkte Rechengenauigkeit der

Tabellenkalkulation.

In der Formel  wird für großes n der Wert von sn

nahezu 0, damit die innere Wurzel fast zu 1 und unter der

äußeren Wurzel steht dann 2 - (fast)2, was fast 0 ergibt.

wird für großes n der Wert von sn

nahezu 0, damit die innere Wurzel fast zu 1 und unter der

äußeren Wurzel steht dann 2 - (fast)2, was fast 0 ergibt.

Irgendwann

kann dann der Rechner diesen kleinen Wert nicht mehr von "genau 0"

unterscheiden und bei der Multiplikation mit einer noch so großen

Zahl

n wird das Ergebnis zu 0.- Tritt bei Rechnungen ein solch katastrophaler Fehler auf wie in

der Tabelle ab Zeile 26, so spricht man von einer Subtraktions-Katastrophe, da der

Fehler dadurch bedingt wird, dass 2 etwa gleich große Zahlen

voneinander subtrahiert werden.

- Da

der Kreisumfang proportional zum Radius ist (Ähnlichkeit /

Stahlensätze) gilt für den Umfang U eines Kreises mit dem

Radius

r:

.

.

Als Abkürzung für die Hälfte der unhandlichen

Dezimalzahl hat man den griechischen Buchstaben pi (π) eingeführt,

so dass man schreiben kann: U=2·π·r

Die 2 steht da, weil man π definiert hat als den Quotienten aus U und

d, dem Durchmesser eines Kreises: U=π·d

- Es gibt viele

verschiedene Methoden, um den Wert der Zahl π zu ermitteln.

Hier ein Java-Applet, mit dem man die "Monte-Carlo-Methode" oder

"Regentropfen-Methode" ausprobieren kann.

Man lässt "Regentropfen" auf ein Quadrat der Seitenlänge r

fallen. Das Quadrat hat den Flächeninhalt r².

In dieses Quadrat wird ein Viertelkreis mit dem Radius r und dem

Flächeninhalt 1/4·π·r² eingezeichnet.

Das Verhältnis der beiden Flächeninhalte beträgt dann

Zählt man die Tropfen TK, die in den Viertelkreis gefallen sind

und dividiert diese Zahl durch die Anzahl aller Tropfen TA, so

erhält man näherungsweise dasselbe Ergebnis TK/TA=π/4.

2013-03-08

- Übungsaufgabe zur Kreisumfangsformel U=2·π·r

Neben der Satellitenaufgabe haben wir uns mit der Erdumfangsaufgabe

beschäftigt:

Angenommen, man hätte stramm um die Erde herum ein Seil gelegt,

sodass es überall dicht an der Erdoberfläche aufliegen

würde.

Nun wird das Seil um 1m verlängert und dann so gehalten, dass es

überall zur Erde den gleichen Abstand hat. Wie groß wird

dieser Abstand sein?

Merkwürdigerweise habt ihr denselben Abstand berechnet wie auch

später beim Ersetzen der Erde durch eine Pampelmuse und einen

Punkt.

Hier die allgemeine Rechnung zur Lösung der Aufgabe:

Unabhängig vom Radius U1 bleibt ein Abstand von fast 16

cm zwischen der Kugel und dem Seil.

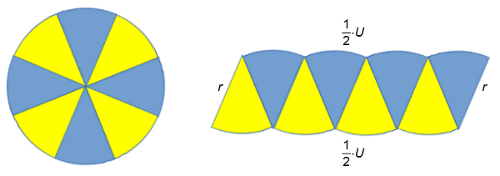

- Flächeninhalt eines Kreises

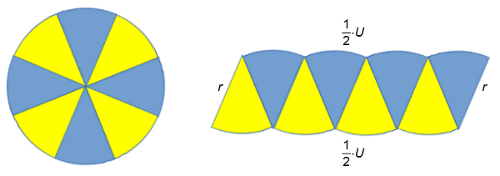

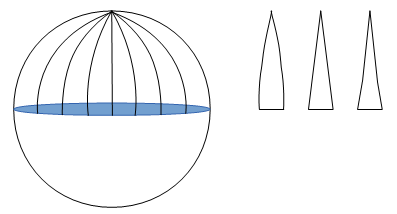

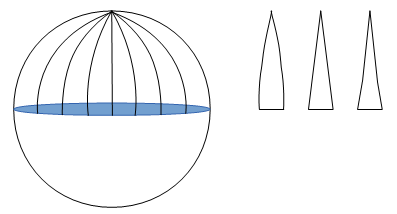

Teilt man einen Kreis in gleiche "Tortenstücke" und ordnet man

diese so an wie in folgender Abbildung, kann man mit Hilfe des

Kreisumfangs sehr leicht auf den Flächeninhalt des Kreises

schließen:

Es ergibt sich näherungsweise ein Parallelogramm mit den

Seitenlängen 1/2·U und r.

Dieses Parallelogramm wird immer mehr zu einem Rechteck, je schmaler

die "Tortenstücke" werden.

Im Grenzfall haben wir ein Rechteck mit den Seitenlängen

1/2·U und r. Als Flächeninhalt ergibt sich dann:

2013-03-15

2013-04-05

- Flächen- und Umfangsberechnungen

- Flächeninhalt

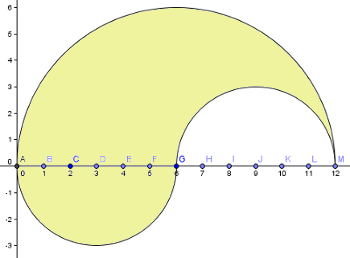

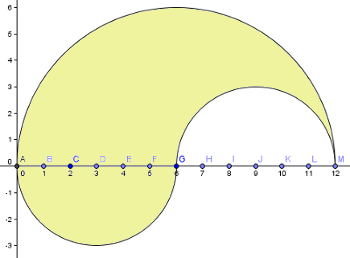

- Man sieht unmittelbar, dass in allen Zeichnungen die gelben

Flächen innerhalb der Figur gleich groß sind.

Die

kleinen nach unten gewölbten Halbkreise kann man nämlich in

die fehlenden weißen nach oben gekrümmten Halbkreise setzen

und es ergibt sich jedesmal ein Halbkreis mit dem Radius 6.

Auch bei

noch feineren Unterteilungen der x-Achse ergibt sich (wenn genau gleich

viele nach unten wie nach oben gerichtete Halbkreise existieren)

für die Flächeninhalte immer derselbe Wert.

Das gilt auch

für den Grenzfall, bei dem die kleinen Kreisbögen auf der

x-Achse nur als waagrechte Strecke zu erkennen sind.

- Umfang

- In

der linken Figur wird der Umfang der Figur gebildet aus dem Kreisbogen

für einen großen Halbkreis (Radius 6) und einem ganzen

Kreisumfang für einen Kreis mit dem Radius 3:

- In der mittleren Figur wird der Umfang der Figur gebildet aus

dem Kreisbogen für einen großen

Halbkreis (Radius 6) und 2 ganzen Kreisumfängen für einen

Kreis mit

dem Radius 1,5:

- In der rechten Figur wird der Umfang der Figur gebildet aus dem

Kreisbogen für einen großen

Halbkreis (Radius 6) und 3 ganzen Kreisumfängen für einen

Kreis mit

dem Radius 1:

- Das Ergebnis ist immer der Umfang eines groeßen Kreises

mit dem Radius 6.

Das

gilt auch für den Grenzfall, bei dem die kleinen Kreisbögen

auf der x-Achse optisch nicht von einer Strecke zu unterscheiden sind.

Der Umfang eines großen Halbkreises würde aber nur 6π+12

betragen.

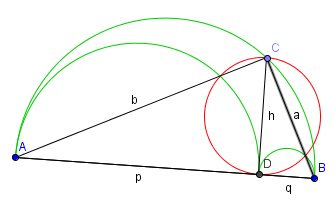

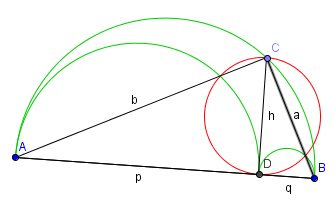

- Arbelos (Schustermesser) oder Sichel des Archimedes

Aufgabe:

Die Flächeninhalte des roten Kreises und der grün umrandeten

Fläche sind zu vergleichen.

Lösung:

Idee: Die grün umrandete Fläche findet man, indem man vom

größten grünen Halbkreis die beiden kleinen grünen

Halbkreise entfernt.

Die Radien der Halbkreise sind immer halb so lang wie die Durchmesser

der Kreise.

Mit p+q=c gilt a²+b²=c²=(p+q)², weil bei C ein

90°-Winkel ist (Satz des Thales).

Rechnung:

Man sieht, dass die Fläche des roten Kreises genau so groß

ist wie die grün umrandete Fläche, unabhängig von der

Lange des Punktes C auf dem Kreisbogen.

- Mit diesem Java-Programm

kann man durch Verändern des Punktes auf dem Kreisbogen sehen,

dass diese Beziehung besteht:

2013-04-05

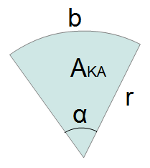

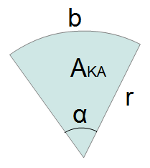

- Mit Hilfe des Dreisatzes lassen sich sehr einfach die Formeln

für einen Kreisausschnitt finden:

Flächeninhalt eines Kreisausschnittes:

Bogenlänge eines Kreisausschnittes:

2013-04-12

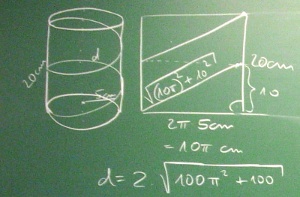

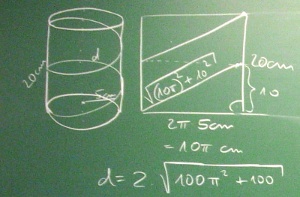

- Ein Zylinder ist von von 2 Kreisen und dem Mantel begrenzt.

Die Größe des Mantels lässt sich leicht berechnen, wenn man den Mantel zu einem Rechteck ausrollt.

Formeln für den Zylinder:

- Berechnung der Länge von Spiralen

Man denkt sich die Spirallinie auf den Mantel eines Zylinders

gemalt, schneidet dann die Mantelfläche auf und rollt sie ab.

Die Spirallinie ergibt dann gerade aber schräge Strecken auf der

Mantelfläche.

Ist die Spirale n mal gedreht, so ergeben sich n Strecken.

Diese Streckenlängen können mit dem Satz des Pythagoras leicht

berechnet werden.

2013-04-19

- Besprechung der Hausaufgabe (Tafelbild bei Moodle)

- Während der Notenbesprechung Stillarbeit zum Thema Oberfläche bei Pyramiden und Kegeln.

2013-04-26

- In Verbindung mit der Berechnung von Oberflächen von Pyramiden haben wir folgende wichtigen Erkenntnisse gewonnen:

- Erst eine Zeichung der Figur als Schrägbild.

- Alle Eckpunkte, Strecken und andere wichtigen Dinge benennen.

- Teilflächen als eigenständige Zeichnungen zeichnen.

- Möglichst rechtwinklige Teildreiecke wählen, da dann mit dem Satz des Pythagors gerechnet werden kann.

- Kegelmantel

- Schneidet man den Mantel des Kegels an der Seitenkante s auf

und wickelt ihn ab, so ergibt sich ein Kreisausschnitt.

- Der Bogen U des Kreisausschnitts entspricht dem Umfang U der

Grundfläche des Kegels und der Radius s des Kreisausschnitts ist

gleich der Seitenkante s des Kegels.

Vergleicht man den Kreisbogen U mit dem Umgfang des gesamten

Kreises mit dem Radius s, so ergibt sich folgende

Verhältnisgleichung:

Vergleicht man nun den Mantel des Kegels, also den

Kreisausschnitt, mit der Fläche des gesamten Kreises, ergibt

sich:

2013-04-29

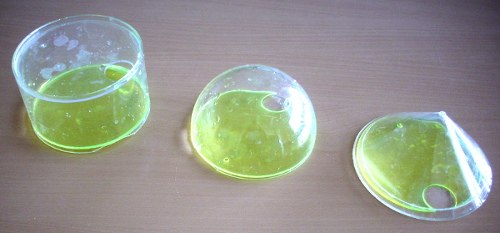

- Prinzip von Cavalieri

Sind in einem Körper die Querschnittsflächen in jeder

Höhe gleich, so sind die Volumina der Körper auch gleich.

Die Grundflächen der beiden Hohlkörper sind gleich (ca. 50 cm²).

Auf jeder Höhe sind wieder die gleichen Querschnittsflächen anzutreffen.

Die Volumina der beiden Hohlkörper stimmen also überein, wie wir beim Umfüllen mit Wasser erkennen konnten.

Es war beeindruckend, wie der bis zum Rand gefüllte Körper

links beim Umfüllen den rechten Körper (Zylinder)wieder bis zum Rand füllte.

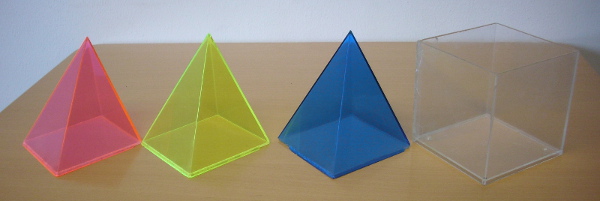

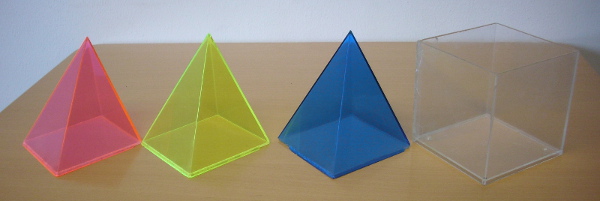

- Volumen einer Pyramide

Drei gleiche Pyramiden passen genau in einen Würfel:

Da die Grundflächen von den Pyramiden und dem Würfel und auch

die Höhen überienstimmen, muss das Volumen der Pyramiden ein

Drittel des Würfel-Volumens sein:

Auch bei Pyramiden, die keine quadratischen Grundflächen haben und

bei denen die Höhe nicht gleich der Kante der Grundfläche

ist, kann man diese Gesetzmäßigkeit sehen:

Die 3 Pyramiden stimmen in der Grundfläche und der Höhe überein.

Sie passen zusammen genau in das gerade Prisma, das dieselbe

Grundfläche und die gleiche Höhe wie 2 der Pyramiden besitzt.

Die 3 Pyramiden füllen das Prisma genau aus.

Daraus folgt folgende erweiterte Regel für das Volumen von Pyramiden:

2013-05-03

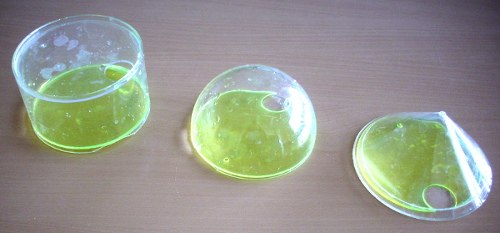

- Kugelvolumen

Die Wasserspuren an den Körpern (Zylinder [Radius der

Grundfläche r und Höhe r gleich], Halbkugel [Radius r] und

Kegel [Radius der Grundfläche r und Höhe r gleich]) zeugen

vom Versuch, durch Umfüllen das Volumen der Kugel (bzw. Halbkugel)

zu ermitteln.

Durch Vergleich der Wassermengen haben wir herausgefunden, dass, weil

in den Kegel 1/3 der Wassermenge des Zylinders passt, die Halbkugel 2/3

der Wasserenge des Zylinders fassen kann. Damit fasst dann die Kugel

4/3 vom Zylinder, also 4/3·π·r3.

- Rechnerische Herleitung des Kugelvolumens mit Hilfe einer erweiterten Abbildung aus einem Geogebra-Arbeitsblatt:

Von oben betrachtet ergibt sich links ein Kreis mit Radius x und rechts ein Ring mit dem Radius r und der Dicke k bzw. j.

Zu zeigen ist, dass die Flächeninhalte dieser Gebilde übereinstimmen.

Vorüberlegung:

links ist der Schnitt senkrecht zu h, d. h. das aus h, x und r gebildete Dreieck ist rechtwinklig

rechts

liegt ein Quadrat vor, da Breite und Höhe gleich 2r sind. Die

Diagonalen verlaufen also unter einem Winkel von 45° und es gilt: RS =

SK = h

- Kreis links: A = π · x2 mit x2 = r2 - h2, also A = π · (r2 - h2)

- Ring rechts: Der Außenradius ist r und der Innenradius h, die Fläche also A = π · r2 - π · h2 = π · (r2 - h2)

- Die beiden Flächeninhalte stimmen also überein.

Nach

dem Satz von Cavalieri sind dann auch das Volumen der Halb-Kugel und

das Volumen des Zylinders vermindert um das Volumen des Kegels gleich:

Das Volumen der ganzen Kugel beträgt also

2013-05-17

- Versuch zur Berechnung der Kugeloberfläche

Ihr habt angeregt, die Kugeloberfläche wie eine Apfelsine

aufzuschneiden durch "gerade" Schnitte vom "Nordpol" bis zum

"Äquator".

Wir haben darüber diskutiert, wie diese Schnitte

flachgedrückt wohl aussehen würden und Ihr habt Euch mit

Mehrheit für das linke der 3 Auswahlstücke entschieden. Wir

konnten auch belegen, dass es nur diese Form sein kann, weil alle

Schnitte senkrecht auf den Äquator treffen.

Dann haben wir angenommen, die Fläche sei durch ein Dreieck

anzunähern, bei dem die Höhe dem Viertel eines Umfangs

entspricht:

Sämtliche Grundseiten zusammen ergeben den Kreisumfang des

Äquators, sodass die Fläche der oberen Kugelhälfte sichergibt aus

Die gesamte Kugeloberfläche wäre dann doppelt so groß, also π²·r².

In der Formelsammlung steht aber etwas anderes und außerdem kann

diese Näherung nicht richtig sein, weil die betrachteten Dreiecke

ja alle unten 2 rechte Winkel besitzen müssten, was aber wegen der

Winkelsumme 180° im Dreieck nicht geht.

Darum haben wir dann folgenden Versuch unternommen:

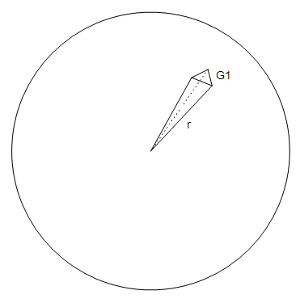

- Berechnung der Kugeloberfläche

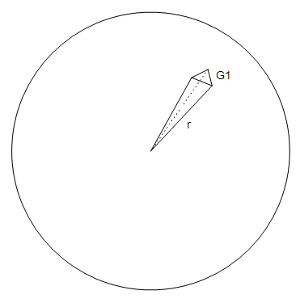

In

eine Kugel mit dem Radius r wird eine Pyramide so gelegt, dass die

Spitze der Pyramide im Mittelpunkt der Kugel und die Grundfläche

der Pyramide auf der Kugeloberfläche liegt.

Die

Kugeloberfläche ist zwar gekrümmt. Wenn man aber die

Grundfläche der Pyramide klein wählt, ist der Fehler

verschwindend gering.

Nun werden weitere Pyramiden auf gleiche Art

und Weise in die Kugel gelegt, bis das gesamte Kugelvolumen mit

Pyramiden ausgefüllt ist.

Die Summe der Pyramidenvolumina ist also gleich dem Kugelvolumen:

Die Summe der Flächeninhalte der Pyramiden-Grundflächen ist gleich dem Inhalt der Oberfläche der Kugel:

Also gilt:

2013-05-27

- Wiederholung zur Klassenarbeit

Wichtig:

- Bei Textaufgaben immer erst eine Zeichung anfertigen.

- Bei 3-dim-Gebilden für zu berechnende Flächen oder Teilfiguren separate Zeichnungen erstellen.

- Möglichst allgemein (mit Buchstaben) rechnen und erst ganz zum Schluss gegebene Zahlenwerte einsetzen.

- π möglichst bis ganz zum Schluss stehen lassen: Vielleicht kürzt es sich ja heraus?

- Klammern sind kein Luxus, auf den man verzichten könnte!

2013-05-31

- Wiederholung zur Klassenarbeit

Die Tafelbilder sind bei Moodle zu finden.

2013-06-03

- Wiederholung zur Klassenarbeit

2013-06-07

2013-06-14

- Rückgabe der Klassenarbeit

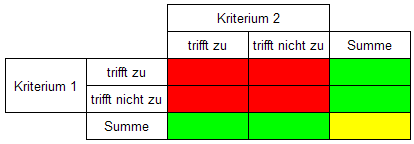

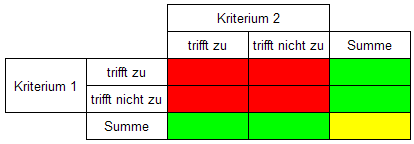

- Einführung in das Arbeiten mit der 4-Feldertafel

- Soll

ein Sachverhalt untersucht werden, bei dem nach 2 Kriterien

unterschieden wird, die jeweils zutreffen können oder nicht

zutreffen können, so bietet sich als Hilfsmittel zur

Veranschaulichung eine 4-Felder-Tafel an:

In

den roten Feldern steht, in welchem Maß die Kriterien 1 und 2

zutreffen, die grünen Felder enthalten die Summen der roten

Spalten- bzw. Zeilen-Felder, das gelbe Feld enthält die Summe der

roten Felder.

- Beispiel: In einer Umfrage werden die

Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe befragt, ob

sie einen eigenen Computer besitzen, der höchstens 2 Jahre alt ist.

Die Darstellung der Ergebnisse der Umfrage erfolgt in einer 4-Feldertafel:

Kriterium 1: Junge oder Mädchen ; Kriterium 2: besitzt Computer oder besitzt keinen Computer.

- Aus dieser Darstellung lassen sich nun leicht einige Aussagen ableiten:

- Fast

die Hälfte besitzt einen eigenen neueren Computer (die Summe 70

für "Computer -ja" ist nur geringfügig kleiner als die Summe

80 für "Computer - nein").

- 40% der Mädchen haben

einen eigenen Computer (insgesamt sind es 100 Mädchen, 40

Mädchen haben einen eigenen Computer, das sind 40%).

- Etwa

57% alle Computerbesitzer sind Mädchen (insgesamt gibt es 70

Computerbesitzer, darunter 40 Mädchen. Das ergibt 40/70=4/7 oder

etwa 0,57).

- Mehr Mädchen als Jungen besitzen einen

Computer (40 Mädchen aber nur 30 Jungen geben an, einen eigenen

Computer zu besitzen, also gibt es mehr Mädchen mit Computer.

Betrachtet man aber nicht die absoluten Zahlen sondern den jeweils

prozentualen Anteil, dann ergibt sich ein anderes Bild: 40% (40 von

100) der Mädchen und 60% (30 von 50) der Jungen besitzen einen

eigenen Computer, also gibt es prozentual mehr Jungen als Mädchen,

die einen eigenen Computer besitzen).

2013-06-18

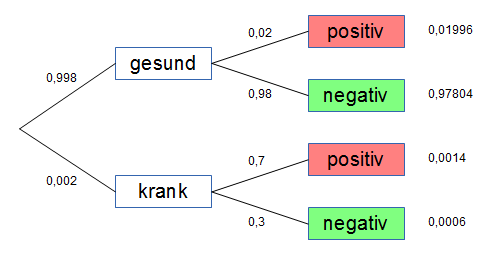

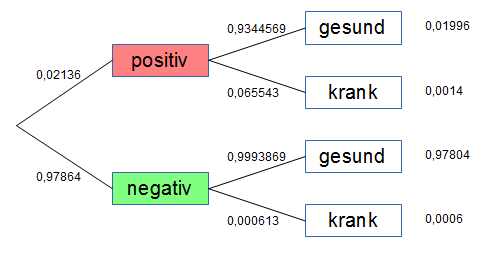

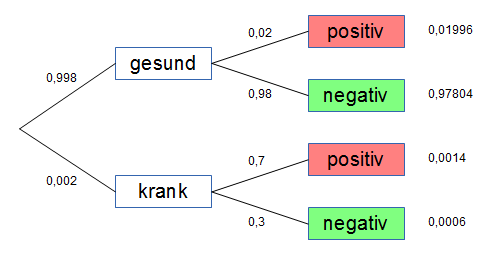

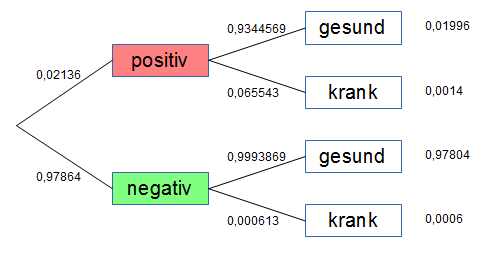

- Zusammenhang zwischen Baumdiagrammen und 4-Felder-Tafeln

0,2% aller Bewohner eines Landes sind von einer bestimmten Krankheit betroffen.

Ein Test soll interessierten Personen zeigen, ob sie erkrankt oder gesund sind.

Man weiß, dass der Test bei 2% der gesunden getesteten Personen

positiv ausfällt, also auf die Krankheit hindeutet (falsch

positiv).

Man weiß, dass der Test bei 30% der kranken getesteten Personen negaitv

ausfällt, also auf Gesundheit hindeutet (falsch negativ).

1. Angenommen, der Test fällt positiv aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist man trotzdem gesund?

2. Angenommen, der Test fällt negativ aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist man trotzdem krank?

Antwort zu 1. : ppositiv(gesund)=93,4%

Antwort zu 2. : pnegativ(krank)=0,0613%

und damit für den gesamten Umfang des inneren

Quadrates:

und damit für den gesamten Umfang des inneren

Quadrates:  .

.

wird für großes n der Wert von sn

nahezu 0, damit die innere Wurzel fast zu 1 und unter der

äußeren Wurzel steht dann 2 - (fast)2, was fast 0 ergibt.

wird für großes n der Wert von sn

nahezu 0, damit die innere Wurzel fast zu 1 und unter der

äußeren Wurzel steht dann 2 - (fast)2, was fast 0 ergibt. .

.